~無駄な公式 001~

乗法公式

どの教科書にもこの公式は載っています。それでは、次の問題をやってみてください。

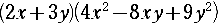

問 展開せよ。

.gif)

|

.gif)

|

.gif)

|

.gif)

|

.gif)

|

.gif)

|

さて、いくつ正解でしたか? 冒頭に挙げた乗法公式は役に立ちましたか?

この中で冒頭の公式が適用できるのは、(1)(3)(5)だけです。

まったく問題なく公式を使い分けた人は問題ありません。あるいは、まったく公式を使

わずにひとつずつ展開した人も、それで良いでしょう。

公式の適用は間違えなかったが、公式が適用できるかどうかの判断が煩わしかったとい

う人、判断を間違えた人、そして、式の形だけ見て偶数番の問題にも公式を使った人は、

この公式の利用はしばらく待った方が良いでしょう。

学校(教員)によっては、教科書に載っているのだからと、他の2次式の公式と同様に、

この公式も繰り返し練習させるかもしれませんが、この公式の練習に時間をかけるのはもっ

たいない。

しかし、この公式は、左辺と右辺を逆にして、因数分解の公式としてはとても重要です。

因数分解の公式

どの教科書・参考書も、展開の次に因数分解が来ます。展開を学習中には冒頭の乗法公

式の練習には時間をかけず、因数分解のところで、この、3乗の和・差の因数分解を徹底

的に練習してください。

この因数分解が十分身につけば、冒頭の乗法公式が適用できるかどうかが見えやすくな

ります。その意味で、この公式を他の乗法公式と同列に扱うことの意義が感じられません。

高校の先生方も、因数分解の前にこの乗法公式に時間をかけるのはやめましょう。また、

その適用を強制するのもやめましょう。因数分解が終わってから、展開に適切に使える人

は使えば良いという程度で十分です。

展開は、公式が使えれば便利ということなのであって、いざとなれば、一つずつ分配法

則を使えば展開できるのだということを生徒に知らせて、試験において展開の問題を白紙

にしておくことのないよう指導すべきです。

もちろん、2次式の展開は、公式を十分練習して、一発で展開できるようにしておくこ

とは必要です。

2014年9月23日追記 2014年5月、

を展開させる問題を高校2年生に出題した結果についてのデータをご紹介します。

(今の教育課程では、この乗法公式は数学Ⅱの教科書で扱っている。)

この高校は男女共学で、入学時の偏差値が58~59と評価されています。

2学年の文系普通クラス40名と理系特進クラス41名の結果です。

を展開させる問題を高校2年生に出題した結果についてのデータをご紹介します。

(今の教育課程では、この乗法公式は数学Ⅱの教科書で扱っている。)

この高校は男女共学で、入学時の偏差値が58~59と評価されています。

2学年の文系普通クラス40名と理系特進クラス41名の結果です。

| 正答 |  | その他の誤答 | |

| 文系普通 | 20 | 8 | 12 |

| 理系特進 | 25 | 13 | 3 |